中国国家知識産権局が公表した2021年中国専利調査報告から、一部のデータを抜粋してご紹介します。原文は以下のリンクよりご確認いただけます。

目次

1. 専利権侵害に関するデータ

(一)専利権者が専利侵害に遭った割合

(二)専利権侵害に遭った際に権利行使措置をとった割合

(三)権利侵害に遭った後の権利行使における措置

(四)組織の属性毎の専利権者における権利侵害に遭った後の権利行使における措置

(五)企業規模毎の専利権者における権利侵害に遭った後の権利行使状況

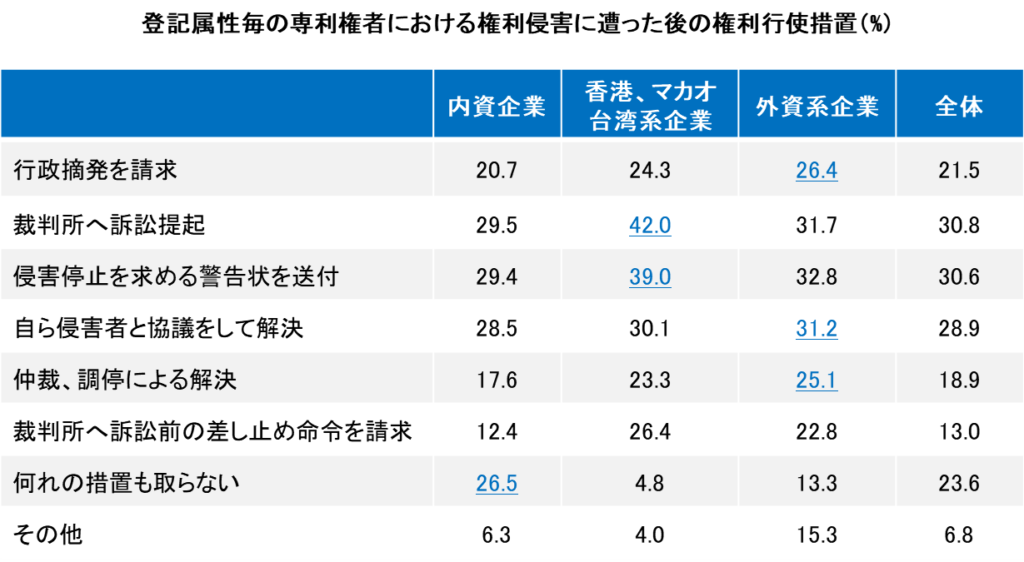

(六)登記属性毎の専利権者における権利侵害に遭った後の権利行使措置

(七)専利侵害訴訟事件における裁判所の賠償判定、調停または裁判所外における和解金額の分布状況

(八)専利権侵害訴訟事件において、裁判所の賠償判定、調停または裁判所外における和解を選択した登記属性毎の企業の金額の分布状況

(九)専利権侵害訴訟事件において、裁判所の賠償判定、調停または裁判所外における和解を選択した企業規模毎の金額の分布状況

2.専利のラインセンスに関するデータ

(一)発明専利のライセンスの割合

(二)専利権者の属性毎の発明専利のライセンスの割合

(三)専利のライセンス方式

(四)専利タイプ毎のライセンス方式

(五)組織の属性毎の専利権者が保有する専利のライセンス方式

1. 専利権侵害に関するデータ

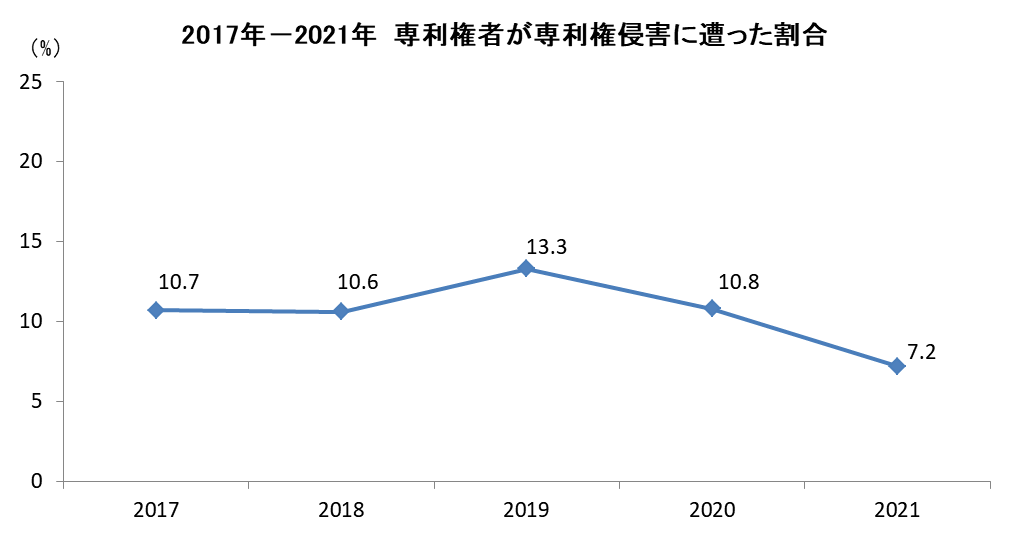

(一)専利権者が専利権侵害に遭った割合

2021年に中国専利権者が専利権侵害に遭った割合は7.2%で、前年より3.6ポイント下がり、2017年以来の最低値となりました。

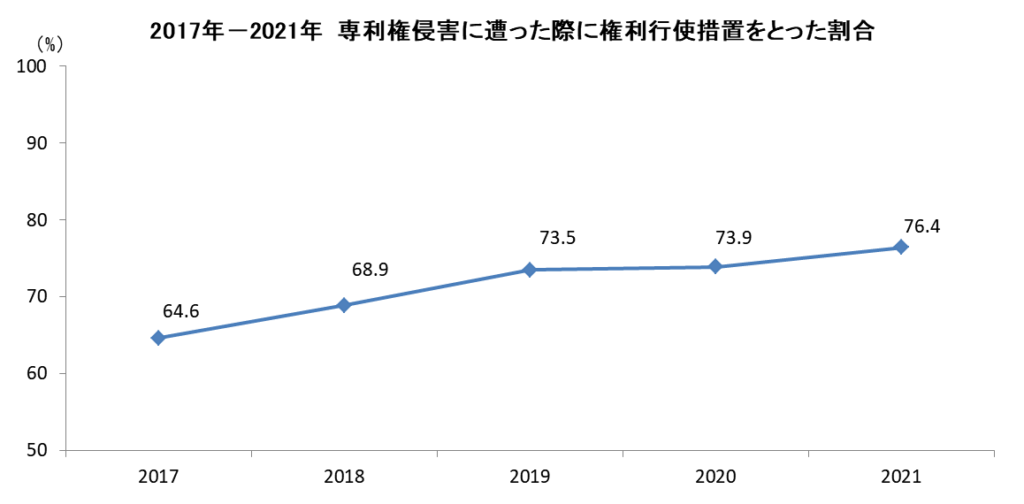

(二)専利権侵害に遭った際に権利行使措置をとった割合

2021年、企業が専利権侵害に遭った際に権利行使措置をとった割合は76.4%で、前年より2.5ポイント上昇し、2017年より11.8ポイント上昇しました。

専利権侵害に遭った後に権利行使措置を取る割合は年々高まっています。

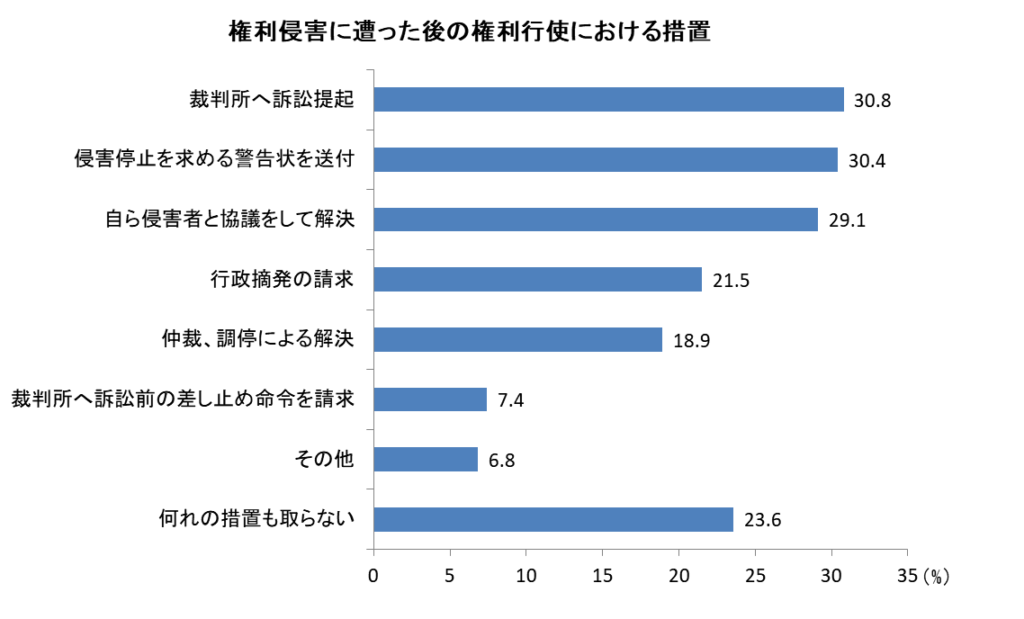

(三)権利侵害に遭った後の権利行使における措置

「裁判所への訴訟提起」、「侵害停止を求める警告状の送付」、「自ら侵害者と協議をして解決」の割合が高くなっています。

(四)組織の属性毎の専利権者における権利侵害に遭った後の権利行使における措置

企業は「裁判所への訴訟」、「侵害停止を求める警告状の送付」、「裁判所へ訴訟前の差し止め命令を請求」を選択する割合が高くなっています。

注:本回答の有効データ数は、企業、大学、科学研究機関それぞれ、1193件、52件、58件の合計1303件です。

複数回答可のため合計が100%を超えています。

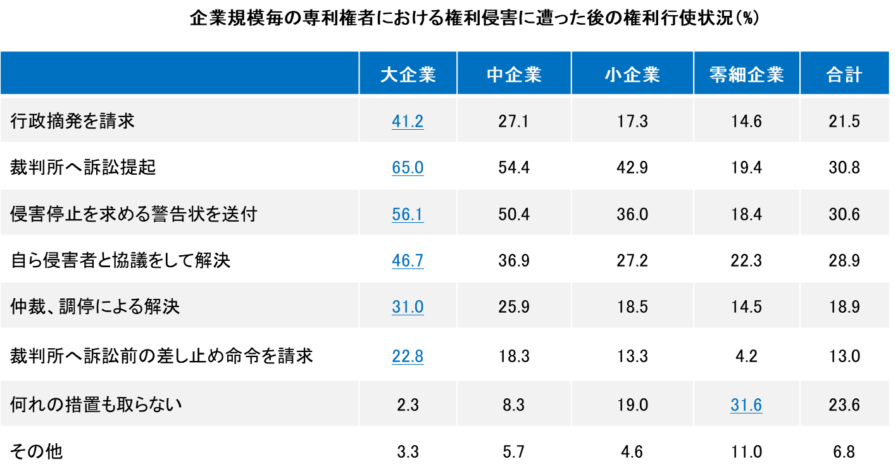

(五)企業規模毎の専利権者における権利侵害に遭った後の権利行使状況

企業の規模が小さいほど、権利侵害に遭っても権利行使措置を取らない割合が高くなっています。逆に、企業の規模が大きくなればなるほど、行政や司法の権利行使措置をとる割合が高くなっています。

注:本回答の有効データ数は、大企業、中企業、小企業、零細企業それぞれ、312件、283件、417件、181件の合計1193件です。

複数回答可のため合計が100%を超えています。

(六)登記属性毎の専利権者における権利侵害に遭った後の権利行使措置

注:本回答の有効データ数は、内資企業、香港・マカオ・台湾系企業、外資系企業それぞれ、1003件、95件、95件の合計1193件です。

複数回答可のため合計が100%を超えています。

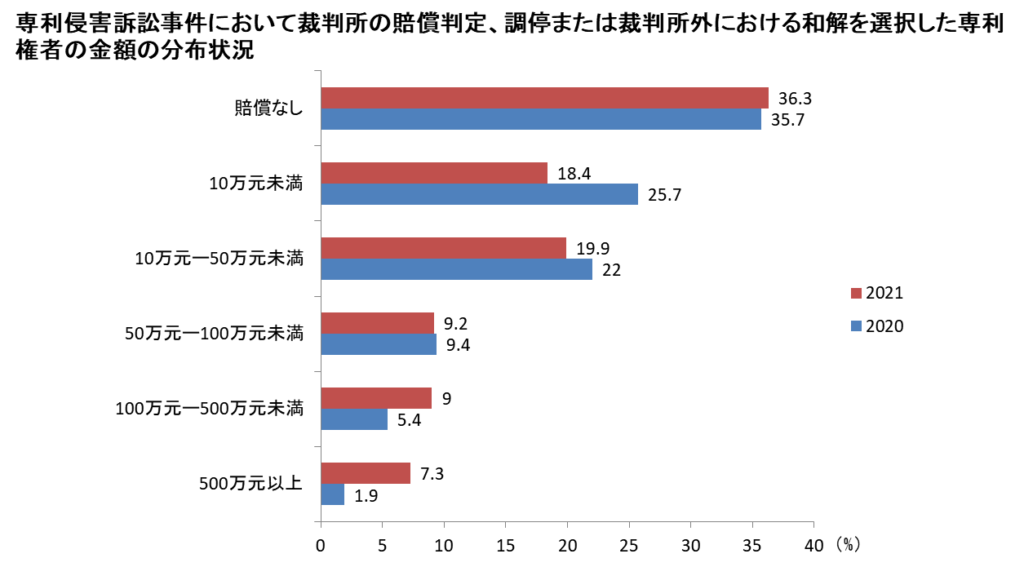

(七)専利侵害訴訟事件における裁判所の賠償判定、調停または裁判所外における和解金額の分布状況

2021年、中国の専利侵害訴訟事件における裁判所の賠償判定、調停または裁判所外における和解金額が100万元を超える割合は16.3%で、前年(7.3%)より9.0ポイント高くなりました。、知的財産権保護力がますます高まっていることを示しています。

(八)専利権侵害訴訟事件において、裁判所の賠償判定、調停または裁判所外における和解を選択した登記属性毎の企業の金額の分布状況

注:本回答の有効データ数は、内資企業、香港・マカオ・台湾系企業、外資系企業それぞれ、507件、58件、64件の合計629件です。小数点以下の誤差を調整しています。

(九)専利権侵害訴訟事件において、裁判所の賠償判定、調停または裁判所外における和解を選択した企業規模毎の金額の分布状況

注:本回答の有効データ数は、大企業、中企業、小企業、零細企業それぞれ、219件、167件、178件、65件の合計629件です。小数点以下の誤差を調整しています。

2.専利のラインセンスに関するデータ

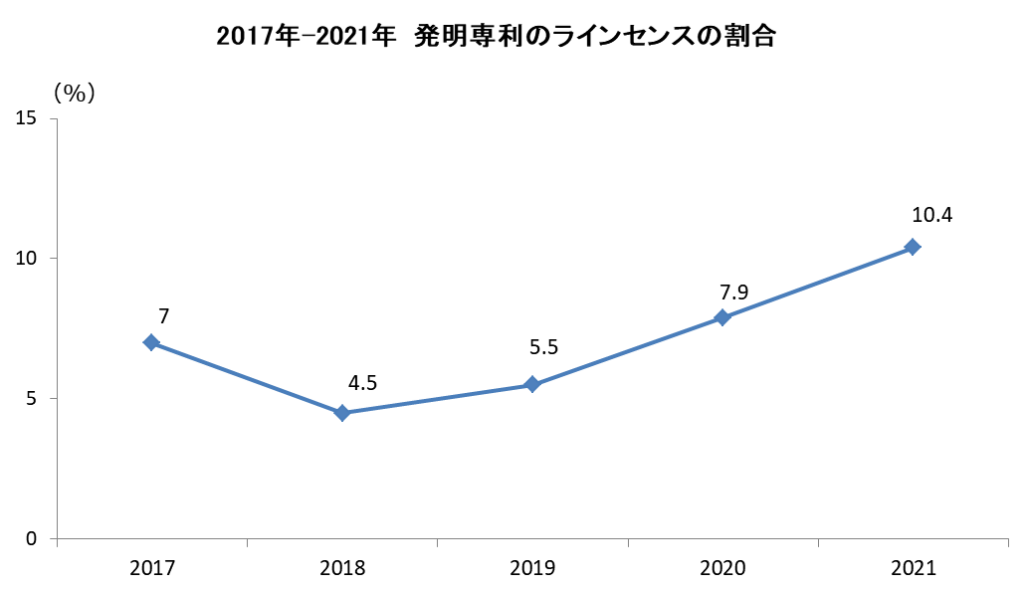

(一)発明専利のライセンスの割合

2021年の中国発明専利ライセンス率は10.4%で、前年より2.5ポイント上昇しました。

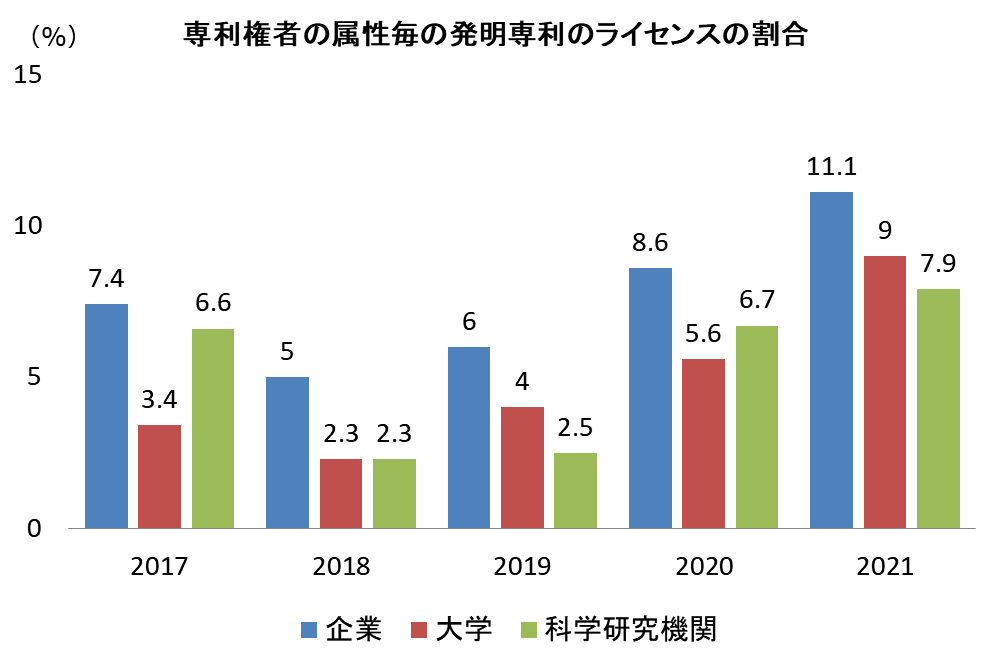

(二)専利権者の属性毎の発明専利のライセンスの割合

専利権者の属性毎に発明専利のライセンスの割合を見ると、、2018年に減少が見られましたが、その後は安定して上昇しています。

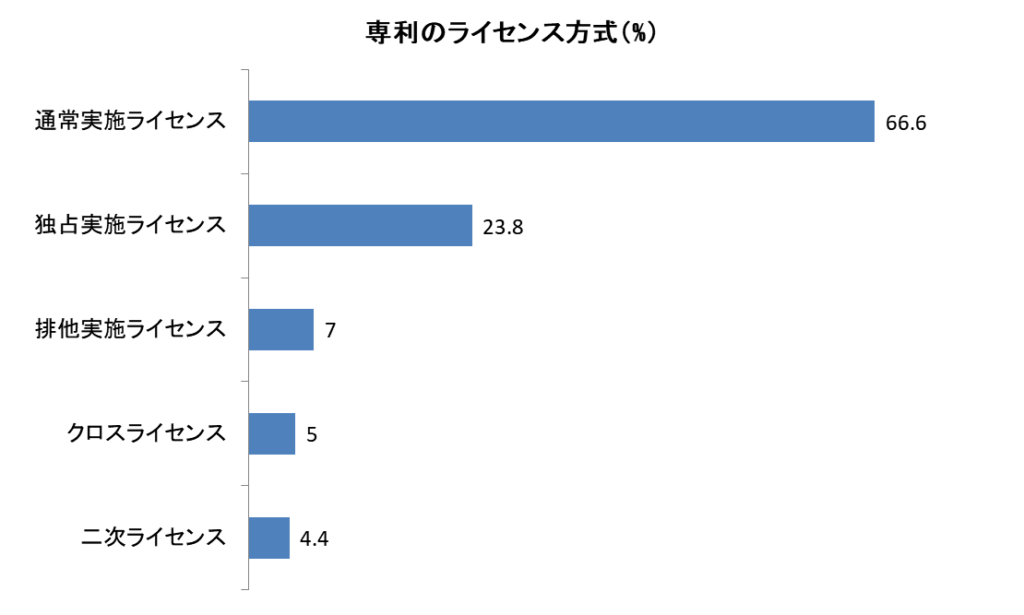

(三)専利のライセンス方式

ライセンスが実施されている有効専利のうち、通常実施ライセンスが占める割合が最も高く全体の66.6%で、次が独占実施ライセンスで23.8%となっています。

注:本回答における有効な専利件数の内訳は、独占実施ライセンス204、排他実施ライセンス65、通常実施ライセンス658、二次ライセンス44、クロスライセンス60の合計1031件です。複数回答可のため合計が100%を超えています。小数点以下の誤差を調整しています。

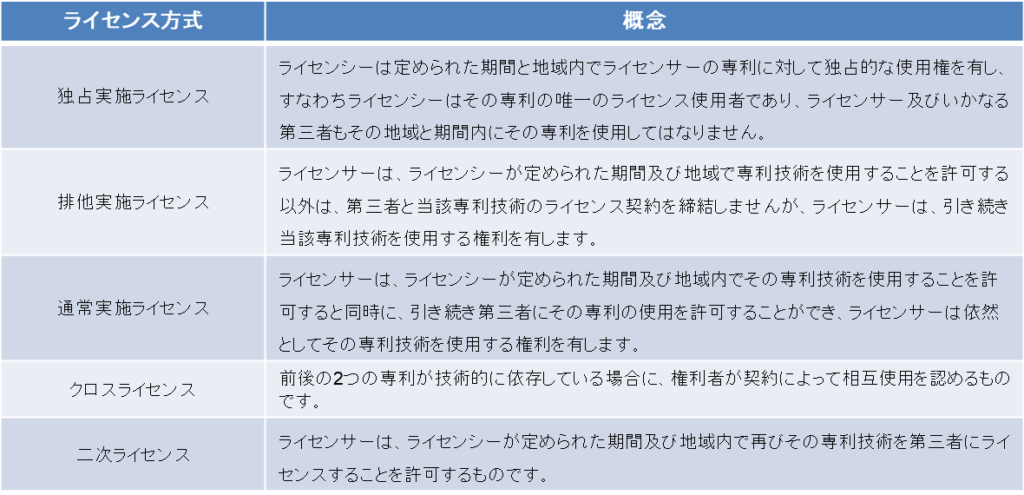

なお、中国のライセンス方式には、上記の通り5つの種類がありますので、ここで、各ライセンス方式について、簡単にその定義を説明します。

(四)専利タイプ毎のライセンス方式

顕著な特徴として、実用新案専利では排他実施ライセンス方式が多く採用されていることが表からわかります。

注:本回答における有効な専利件数の内訳は、発明専利834、実用新案専利45、意匠専利76の合計955件です。複数回答可のため合計が100%を超えています。小数点以下の誤差を調整しています。

(五)組織の属性毎の専利権者が保有する専利のライセンス方式

企業、大学、科学研究機関ともに通常実施ライセンスが主な形式で、6割以上を占めています。

注:本回答における有効な専利件数の内訳は、企業687、大学177、科学研究機関91の合計955件です。複数回答可のため合計が100%を超えています。小数点以下の誤差を調整しています。

出所:中国国家知識産権局